Por: Renato Drummond Tapioca Neto

Na década de 1880, o quadro político do Brasil se tornava cada vez mais tenso, devido aos debates promovidos em torno na questão da abolição da escravidão e do fim do regime monárquico. Na primeira metade da década, surgiu a “Sociedade Brasileira contra a Escravidão” e a “Confederação Abolicionista”, que passaram a pressionar o governo, autoridades públicas e fazendeiros para acabar com a escravatura no país. Em 1883, Castro Alves publicou Os Escravos e Joaquim Nabuco O Abolicionismo, livros que passaram a ser referência sobre o assunto. A conquista da liberdade por parte do cativo era um recurso cada vez mais possível nas últimas décadas do escravidão[1]. Com a Lei Eusébio de Queirós, de 1850, que aboliu o tráfico transatlântico de escravizados para o Brasil, e a Lei do Ventre Livre, de 1871, a própria instituição escravocrata foi perdendo aos poucos a sua antiga potência. Em 1884 a escravidão foi abolida no Ceará e no Amazonas e no dia 28 de setembro do ano seguinte, promulgou-se a Lei Saraiva-Cotegipe, que libertava escravizados com mais de 60 anos, embora garantissem a manutenção dos seus trabalhos por mais três. Assim sendo, o processo de extinção da instituição escravocrata aos poucos foi se concretizando: primeiro pela libertação dos recém-nascidos, depois pela dos idosos.

D. Pedro II

Segundo os relatórios feitos por ocasião da promulgação dessas leis, a distribuição de escravizados no país tinha se alterado radicalmente. Dada à prática de manumissões, fugas e mortes causadas, em sua maioria, por maus tratos, o número de cativos tinha caído em 412.468. No ano de 1887, as matrículas indicavam a presença de 723.468 escravizados. As tentativas do governo de controlar a transição do trabalho escravo para o assalariado, porém, não conseguiram evitar rebeliões em fazendas e a desorganização da agricultura. O Brasil ainda era o único país da América que se aferrava a esse regime, a despeito da entrada maciça de imigrantes assalariados no território nacional. Enquanto isso, a saúde do monarca ia nada bem. Os jornais diziam que a doença de D. Pedro II era uma desculpa para fugir das questões políticas que assolavam seu governo. Ferreira Viana ironizava a situação escrevendo que “aquele que ainda ontem era senhor do império, hoje não é nem senhor de si” (SCHWARCZ, 2012, p. 429). Aos 62 anos, o imperador estava consumido devido a décadas de dedicação ao serviço público. Seu rosto marcado por muitas rugas, o olhar perdido e a imensa barba branca a esconder seu queixo Habsburgo. Foi nessa ocasião que seus médicos aconselharam uma viagem à Europa, para fazer tratamento nas águas termais de Baden-Baden.

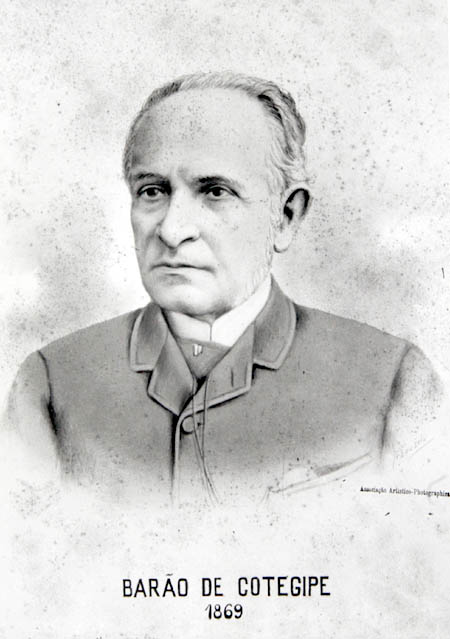

Como ocorreu duas vezes antes, em 1871 e 1876, D. Pedro II nomeou sua única filha, Isabel, como regente. Jornalistas e políticos receavam-na, por considerar a princesa uma mulher inapta para o governo e influenciada pelo marido francês, Gastão de Orleans, conde d’Eu. Na condição de representante de seu pai, Isabel e sua família se mudaram para o Paço de São Cristóvão, residência oficial do imperador. O ministério se apresentou para oferecer sua demissão, ao que ela recusou. “O barão de Cotegipe parecia-me poder sustentar a situação e eu conhecia-lhes as tendências firmes a apoiar o que diz respeito à religião, tendências infelizmente raras”, recordou a princesa um ano depois (BARMAN. 2005, p. 242). Mulher profundamente católica, seguidora dos ditames do Papa, Isabel não se empolgava com a tarefa de governar. Durante a primeira regência, entre os anos de 1871-1872, foi o visconde de Rio Branco quem assumiu as rédeas do governo. Já durante a segunda, ela se sentia constantemente pressionada, devido ao ressurgimento da Questão Religiosa[2] e pelo aparecimento de uma Grande Seca no Nordeste. A princípio, a ideia de uma terceira regência parecia não lhe empolgar mais do que nas duas ocasiões anteriores, conforme o conde d’Eu expos numa carta à condessa de Barral: “quanto aos ministros, até agora não nos incomodaram. As reuniões com eles têm sido raras e breves” (BARMAN, 2005, p. 242).

Contudo, a libertação dos escravizados foi uma causa que pareceu ganhar bastante o interesse da princesa naquele ano. Isabel disse que “a questão da abolição caminhava, suas ideias ganhavam-me cada dia mais.”. Conforme ela mesma se recordou mais tarde:

Não havia publicações a respeito que eu não lesse e cada vez mais me convencia de que era necessário fazer alguma coisa nesse sentido. Disse-o ao barão de Cotegipe, a tudo respondeu-me que não iria de encontro à lei Saraiva, porque ele também a fizera, mas poderia interpreta-la de modo que o prazo de libertação ficasse muito diminuído, falou-me de 3 ou 4 anos para que tudo ficasse finalizado. Nisto encerraram-se as Câmaras, e o Sr. Barão prometeu estudar a questão no interstício. Cada dia que passava convencia-me mais de que nada faria (apud BARMAN, 2005, p. 243-4).

Ao longo de sua vida, a princesa Isabel organizou eventos beneficentes para angariar fundos em prol da compra de alforrias, chegando mesmo a abrigar cativos fugidos em seu palácio. Sua motivação crescera ainda mais no ano de 1887, quando o episcopado brasileiro, de acordo com as orientações papais, liderou uma campanha em prol da abolição. Católica fervorosa, daquelas que participavam de lavagens de igrejas, Isabel não pensou duas vezes antes de seguir as recomendações do Papa Leão XIII. O irônico dessa situação é que, enquanto isso, populações inteiras da África e da Índia eram escravizadas e/ou dizimadas na campanha imperialista levada a cabo pelas potências industrializadas da Europa.

“Isabel, Princesa Regente do Brasil” pintura de Aurélio de Figueiredo 1888.

Com efeito, a manutenção do escravismo no Brasil gerava constantes temores entre alguns fazendeiros e autoridades públicas, devido à possibilidade da eclosão de conflitos entre abolicionistas e escravocratas, insuflada pelas fugas cada vez maiores de cativos. Na outra mão, jornais republicanos empreendiam uma campanha para desvincular a monarquia do abolicionismo, associando a manutenção do escravismo ao regime monárquico. Embora não fosse proprietária de escravizados, a família imperial conviveu com a escravidão desde a fundação do Brasil enquanto nação independente. A maioria dos políticos que davam sustentação ao governo de D. Pedro II eram escravocratas e muitas leis criadas no império trouxeram benefícios para essa classe. Em Juiz de Fora, o jornal O Pharol, na de edição de 29 de maio de 1888, criticava as “estrondosas ovações à regente?! Para que essas loas entoadas à atual representante da instituição monárquica? É a história quem nos diz que a monarquia prosperou à custa da escravidão de negros” (MATTOS, 2012, p. 28). Já O Mequetrefe, de junho de 1887, publicou uma charge na qual Isabel aparecia presidindo uma sessão do Conselho de Estado, com o rosto virado a fitar uma cena doméstica, sem prestar atenção na trama política que acontecia ao seu redor. A charge questionava sua capacidade enquanto governante.

Com a Lei Rio Branco de 1871, que libertava o ventre das escravizadas, e a Lei Saraiva-Cotegipe de 1885, evidenciou-se ainda mais as ambiguidades que marcavam aquela sociedade com resquícios de colonialismo, dos quais o escravismo era o mais notório. Duas grandes correntes, os moderados, liderados pelo abolicionista Joaquim Nabuco, e os radicais, dos quais se destacavam nomes como o de Luís Gama e Silva Jardim, protagonizavam calorosos debates em torno dessa questão. No dia 2 de dezembro de 1887, a princesa regente escreveu a seguinte carta ao pai:

A Câmara Municipal libertou pelo livro de ouro 62 escravos. Já dei a ideia de uma festa importante neste sentido para sua chegada! Quem dera que todos fossem seguindo o exemplo dos fazendeiros de São Paulo! O Rio de Janeiro por ora está muito emperrado, mas mais tarde ou mais cedo será constrangido a fazer o mesmo que os outros (apud BARMAN, 2005, p. 244).

O Partido Liberal aderiu em grande parte ao movimento no ano de 1884, enquanto o Partido Conservador só em 1888. Nesse mesmo ano, a princesa regente disse à condessa de Barral que estava resolvida a “fazer o “máximo possível pelo meu país. O reconhecimento geral só me chegará muito mais tarde, quando tiver arruinado minha saúde! como o pobre Papai!” (BARMAN, 2005, p. 244). Em seguida, ela convocou o barão de Cotegipe para uma reunião, na qual ressaltou que o ministério estava perdendo prestígio e o censurou por não apresentar qualquer plano em relação à abolição.

A questão do gênero de Isabel era, segundo a concepção de Cotegipe, um empecilho à condução de tais assuntos. Num memorando, o ministro aconselhou que ela deixasse “esta e as questões políticas aos partidos, como fazia a rainha Vitória” (BARMAN, 2005, p. 245). Na opinião do brasilianista Roderick Barman (2005, p. 245), ao comparar a princesa regente com a monarca do Reino Unido, Cotegipe parecia indicar que, como mulher, não convinha a Isabel exercer poderes que eram mais adequados ao seu pai. O barão acreditava firmemente que ela era influenciada pelo marido, enfatizando sua submissão feminina e inadequação para a condução dos deveres a que ela se propunha. Por outro lado, o republicano José do Patrocínio se desmanchava em elogios à presuntiva herdeira do trono, chamando-a de “a santa, a meiga Mãe dos cativos”, que “dava à propaganda abolicionista tudo o quanto podia: as abundâncias de piedade do seu coração” (MATTOS, 2012, p. 29). Foi Patrocínio o responsável pela criação do epíteto de Isabel como a “Redentora dos Escravos”, título esse bastante controverso, uma vez que ignora séculos de lutas e resistência negra ao cativeiro, bem como a ação de levantes populares pelo fim do escravismo no Brasil ainda no período colonial, dos quais podemos destacar a Conjuração Baiana de 1799 e a Revolta dos Malês em 1835.

João Maurício Wanderley, barão de Cotegipe.

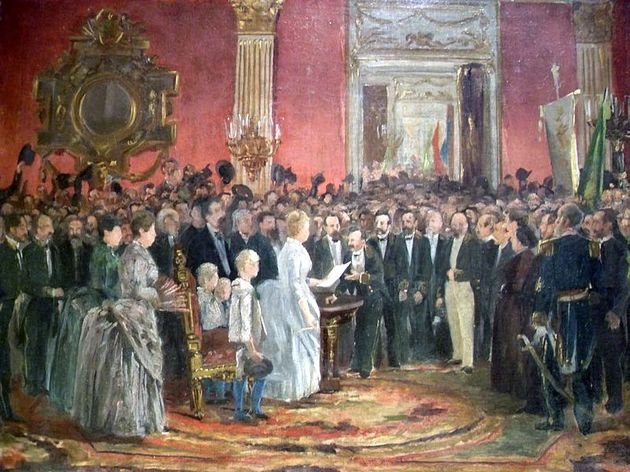

Naquele começo de 1888, o barão de Cotegipe se mostrava firme na recusa ao pedido da princesa. Isabel se recordou que “do Sr. Barão de Cotegipe não obtinha esclarecimento algum sobre a questão da emancipação. Com muito jeito sempre deixava de se fazer ver o que pensava, quando incitava a que ele se declarasse” (VIEIRA, 1990, p. 151). A princesa então chegou à conclusão de que “pelo pouco, porém, que obtive dele e da atitude o Ministério, estava convencida de que nada faziam” (VIEIRA, 1990, p. 151). Indignada com toda aquela inércia, Isabel recebeu com satisfação a demissão do ministro e nomeou João Alfredo para seu lugar. Este, por sua vez, aprovou a medida de forma rápida e sem indenização para os proprietários que seriam privados daqueles de quem exploravam o trabalho. Redigido de forma simples, o texto da lei era curto e direto: “É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário” (SCHWARCZ, 2012, p. 437). O ministro da agricultura apresentou o projeto da abolição em maio, na abertura da nova sessão legislativa. Grande agitação popular tomou conta das ruas logo após sua aprovação. No dia 13, um domingo, Isabel se deslocou de Petrópolis para transformar, com sua assinatura, o projeto em lei. O Paço da Cidade ficou lotado de gente, comemorando a sanção da princesa.

Imediatamente, uma explosão de júbilo tomou conta das ruas. Missas foram celebradas em várias igrejas da cidade. A monarquia era aclamada e a imagem da realeza no Brasil ficou associada ao “isabelismo”. De Roma, a regente recebeu a condecoração da Rosa de Ouro, pela assinatura da lei n° 3.353, mais conhecida como Lei Áurea. Joaquim Nabuco, considerado como o príncipe da Abolição, escreveu no dia 22 de maio ao barão de Penedo:

Está feita a abolição! Ninguém podia esperar tão cedo tão grande fato e também nunca um fato nacional foi comemorado tanto entre nós. Há vinte dias vive esta cidade um delírio. Suspende-se tudo e portanto também a correspondência entre os amigos. Mas é tempo de voltar […] Isabel ficou como a última acoitadora de escravos que fez do trono um quilombo. A monarquia está mais popular do que nunca (apud (SCHWARCZ, 2012, p. 437).

Nove dias depois de a escravidão ter sido abolida, o imperador D. Pedro II, que estava recuperando sua saúde em Milão, recebeu uma mensagem da filha, dando-lhe notícia do que acabava de acontecer no Brasil. Reproduzo aqui o texto na íntegra:

Meus queridos e bons Pais […] Não sabendo pelo qual começar hoje, Mamãe por ter tanto sofrido estes dias, Papai pelo dia que é, escrevo a ambos juntamente. É de minha cama que o faço, sentindo necessidade de esticar-me depois de muitas noites curtas, dias aziagos e excitações de todos os gêneros. O dia três-ante-ontem foi um dia de amargura para mim, direi para todos os brasileiros e outras pessoas que os amam. Graças a Deus desde ontem respiramos um pouco e hoje de manhã as notícias sobre Papai eram muito tranquilizadoras. […] Também foi com o coração mais aliviado que perto de uma hora da tarde partimos para o Rio a fim de eu assinar a grande lei, cuja maior glória cabe a Papai, que há tantos anos esforça-se para tal fim. Eu também fiz alguma coisa e confesso que estive bem contente de também ter trabalhado para ideia tão humanitária e grandiosa. A maneira pela qual tudo se passou honra nossa pátria e tanto maior júbilo me causa. Os dois autógrafos da lei e o decreto foram assinados às 3 ½ em público na sala que precede o grande do teatro tomada a arranjar depois de sua partida. O Paço (mesmo as salas) e o largo estavam cheios de gente e havia grande entusiasmo, foi uma festa grandiosa, mas o coração apertava-se me lembrando que Papai ali não se achava! Discursos, vivas, flores, nada faltou, só a todos faltava saber Papai bom e poder tributar-lhe todo o nosso amor e gratidão. Às 4 ½ embarcamos de novo para Petrópolis; novas demonstrações nos esperavam, todos estando também contentes com as notícias de manhã de Papai. Chuva de flores, senhoras e cavaleiros armados de lanternas chinesas, músicas, foguetes e vivas. Queriam puxar meu carro, mas eu não quis e propus antes vir a pé com todos da estação. Assim fizemos, entramos no Paço, fomos abraçar os meninos e continuamos até a Igreja do mesmo feitio que vimos na estação. Um bando de ex-escravos fazia parte do préstito armados de archotes. Chuviscava e mesmo choveu, mas nessas ocasiões não se faz caso de nada. […] Boas noites, queridos, queridíssimos! (apud ECHEVERRIA, 2014, p. 236-7).

Apesar do gesto mais que louvável da princesa, justificado pela importância da Lei Áurea, ela por outro lado concedia o crédito pela assinatura ao seu pai e em menor grau a si mesma. Ao fazê-lo, Isabel parecia desconsiderar que a abolição foi uma luta empreendida ao longo de séculos, custando as vidas de milhares de pessoas cativas. Foi um vitória em primeiro lugar dos próprios escravizados e em seguida das sociedades abolicionistas, que incluíam lideranças negras de destaque que não coadunavam com aquele regime desumano, como o romancista Machado de Assis, o advogado Luís Gama, o engenheiro André Rebouças e Maria Firmina dos Reis, primeira escritora abolicionista.

A princesa Isabel assina a Lei Áurea. Tela de Victor Meirelles.

Em termos práticos, a monarquia também perdeu um grande número de apoiadores, que, privados do trabalho escravo, se bandearam para o lado dos republicanos. A falta de indenização selava seu rompimento com o Estado. O 13 de maio, que por muitos anos foi feriado nacional, libertou 700 mil escravizados, que representavam a essa época um número pequeno em relação ao total da população, estimada em 15 milhões de pessoas. Embora tenha sido um gesto louvável, a abolição chegou tarde demais, depois que vidas inteiras foram destruídas pela brutalidade do cativeiro. Politicamente falando, significou a derrubada do último pilar que dava sustentação ao governo de Pedro II. Quanto aos libertos, sem uma reforma agrária, eles ficaram numa situação ainda mais difícil, passando a habitar na periferia dos centros urbanos, em péssimas condições e com poucas oportunidades de viver dignamente. Nem mesmo a imagem de Isabel como a “Redentora dos Escravos” sobreviveu às primeiras décadas do século XX. Na busca para exaltar suas tradições e raízes, o movimento negro retirou a princesa branca de seu pedestal e escolheu o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, como o “Dia da Consciência Negra”, para relembrar a resistência dos escravizados ao julgo do cativeiro. O Brasil tem uma dívida histórica eterna para com seus descendentes!

Referências Bibliográficas:

BARMAN, Roderick J. Princesa Isabel do Brasil: gênero e poder no século XIX. Tradução de Luiz Antônio Oliveira Araújo. São Paulo: Editora Unesp, 2005.

CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

DAIBERT Jr., Robert. Entre o trono e o altar. In: Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, n° 80, Maio de 2012, p. 22-25.

ECHEVERRIA, Regina. A história da princesa Isabel: amor, liberdade e exílio. Rio de Janeiro: Versal, 2014.

GONÇALVES, Andréa Lisly. As margens da liberdade: estudo sobre as práticas de alforrias em Minas colonial e provincial. – Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2011.

MATTOS, Augusto. Sempre na berlinda: as imagens conflitantes de D. Isabel na imprensa. In: Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, n° 80, Maio de 2012, p. 26-9.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

VIEIRA, Hermes. Princesa Isabel: uma vida de luzes e sombras. São Paulo: Edições GRD, 1990.

Notas:

[1] Para Andréa Lisly Gonçalves, “ao longo do século XIX o Brasil irá reiterar sua estrutura escravista e com ela a prática das manumissões” (2011, p. 226).

[2] A chamada Questão Religiosa foi o estopim das tensões entre a Igreja e o Estado. Os bispos de Olinda e do Pará foram presos sob ordens de D. Pedro II, por interditarem irmandades frequentadas por maçons. Os religiosos tinham resolvido obedecer a uma recomendação do Papa, a despeito da vontade contrária do imperador, que era chefe da Igreja no Brasil de acordo com a Constituição de 1824. Na ocasião, Isabel tomou as dores dos bispos presos (DAIBERT Jr., 2012, p. 23).