RUSSELL, Jeffrey B.; ALEXANDER, Brooks. História da Bruxaria. Tradução de Álvaro Cabral e William Lagos. 2ª ed. São Paulo: Aleph, 2019.

Pele esverdeada, nariz comprido com uma verruga na ponta, seis dedos numa das mãos, uma vassoura na outra, vestes pretas coroadas por um chapéu cônico. O conjunto dessas características nos permite evocar com facilidade a bruxa má do Oeste, personagem fictícia de “O Mágico de Oz”, que tenta se apoderar dos sapatos mágicos de Dorothy e acaba morrendo derretida. Essa imagem, contudo, foi enraizada na cultura popular, tanto por meio de crenças populares, como também pela literatura e as artes. A figura da bruxa foi estereotipada pelo cristianismo e associada à feitiçaria e culto ao demônio. Ao longo dos séculos, mulheres (e alguns homens) foram julgadas, torturadas e mortas por católicos e protestantes, lançando dessa forma uma onda de suspeita e terror que culminaria com a morte de pelo menos 100 mil pessoas. Apesar de atualmente a crença na bruxaria ser algo praticamente extinto em algumas sociedades modernas, seu apelo cultural não perdeu uma gota de sua potência, sendo antes ressignificada pelos meios de comunicação, o cinema e a música, adentrando no século XXI como uma religião de alcance global, com seu próprio dogma e instituições. Sua história também já foi mapeada por diversos autores, entre eles Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander.

Jeffrey B. Russell

Professor emérito de história na Universidade da Califórnia e um dos medievalistas mais importantes da atualidade, Jeffrey B. Russell possui relevante contribuição para a história das religiões, através de suas pesquisas sobre demonologia e feitiçaria nas sociedades ocidentais. Entre suas inúmeras obras, podemos destacar “Inventing the flat Earth: Columbus and Modern Historians” (1991), “A History of Heaven: the singing silence” e “The devil: perceptions of evil from antiquity to primitive christianity” (1977), que foi publicado no Brasil em 1991 pela editora Campus, sob o título de “O Diabo: as Percepções do Mal da Antiguidade ao Cristianismo Primitivo”. Também pela editora Campus, foi publicada a tradução de “History of Witchcraft, Sorcerers, Heretics, and Pagans” (1980), sem dúvida uma de suas obras mais famosas, que recentemente ganhou uma segunda edição, reformulada em parceria com o jornalista Brooks Alexander, especialista no estudo de novas religiões e movimentos espirituais. Publicada em 2007 nos Estados Unidos, a nova edição de “History of Witchcraft” chegou este ano às livrarias brasileiras, lançada pela editora Goya, um selo de não-ficção da editora Aleph, mais conhecida no país por suas publicações de obras de ficção cientifica.

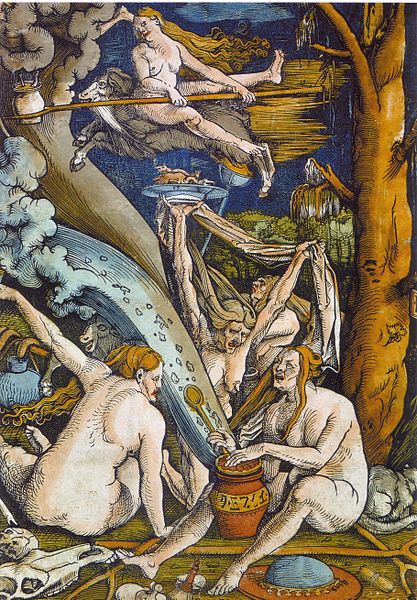

Com tradução de Álvaro Cabral e William Lagos, “História da Bruxaria” traça a evolução das práticas de feitiçaria no mundo ocidental, da antiguidade até os dias de hoje, e como a imagem da bruxa foi sendo pejorativamente construída pelas religiões cristãs para associar o feminino a ideias de fraqueza, imoralidade e ao culto do demônio. A edição recebeu o toque especial que é característico das publicações da Aleph: capa dura, com uma belíssima reprodução de “As Bruxas”, litografia de 1510 de Hans Baldung, que, por sua vez, também ilustra a folha de guarda; o tamanho da fonte deixa a leitura mais agradável aos olhos e o papel pólen permite maior suavidade no folhear das páginas. Contudo, a pesquisa do livro foi ainda mais enriquecida pelo vasto acervo de imagens que foram reproduzidas nesta edição da obra, uma vez que elas permitem ao leitor ir além da intepretação dos autores, para elaborar suas próprias conclusões acerca do tema. O livro é dividido em onze capítulos, agrupados em duas partes, que estudam as diferentes ramificações da bruxaria no ocidente, com ênfase nos últimos cinco séculos da história mundial, culminando com uma ótima análise sobre a bruxaria enquanto religião moderna e suas representações culturais no cinema, na literatura e na internet.

“As Bruxas”, litografia de 1510 de Hans Baldung.

Na primeira parte, intitulada “Feitiçaria e Bruxaria Histórica”, Russell e Brooks fazem um balanço histórico sobre as práticas de feitiçaria na história e como elas foram mais tarde incluídas na construção da imagem da bruxa. De acordo com eles, a feitiçaria pode ser dividida em duas formas: a simples, que “consiste no desempenho mecânico de uma ação física a fim de produzir uma outra”, e a mais complexa, que ultrapassa os meios mecânicos e invoca a ajuda de espíritos (p. 25). Na feitiçaria, existe a pressuposição de que todos os fenômenos naturais estão ligados de forma oculta. O feiticeiro seria então aquele que “tenta, por meio do seu conhecimento e poder, controlar ou, pelo menos, influenciar essas ligações a fim de produzir os resultados práticos que deseja” (p. 25). Na literatura clássica greco-romana, a feiticeira aparece como uma mulher sedutora, assassina, de aparência descuidada, que à noite sacrificava animais em oferenda aos seus deuses malignos. Por meio dessa tradição literária, a feitiçaria foi vinculada à demonologia, que, com o tempo, se transformou numa característica dominante na crença da bruxaria europeia, apesar de a Bíblia hebraica original, conforme nos mostra os autores, não fazer essa associação de forma explícita[1].

Com efeito, o erro de tradução acabou servindo de embasamento para que, séculos mais tarde, a Europa e a América fossem palco de perseguições, julgamentos e morte de pessoas acusadas de bruxaria e adoração ao diabo, algo que se intensificou após a publicação, em 1486, do Malleus Maleficarum, “O Martelo das Feiticeiras”. Com a ascensão do cristianismo e a consequente abolição do culto pagão ao sagrado feminino, o culto à deusa Diana foi associado à bruxaria. A feiticeira era vista como uma herege, sacerdotisa da deusa e potencial ameaça ao poder patriarcal. No final da Idade Média, quando se iniciou a caça às bruxas, estavam relacionadas à sua imagem as seguintes práticas:

As cavalgaduras noturnas; o pacto com o Diabo; o repúdio formal ao cristianismo; as reuniões secretas e noturnas; a profanação da eucaristia e do crucifixo; a orgia; o infanticídio sacrificial; e o canibalismo. Cada um desses elementos foi incorporado à tradição da bruxaria por causa da heresia, ou, pelo menos, substancialmente modificada por ela. […] A ideia do pacto era crucial, porquanto serviu de remate para a demonização do feiticeiro (2019, p. 73).

Assim nasceu a chamada “bruxaria diabólica”. Contudo, diferentemente do que geralmente se diz, Russell e Brooks esclarecem que a Inquisição Católica não foi totalmente responsável pela caça às bruxas, uma vez que a maioria das perseguições foi realizada de forma local e quase sempre dirigidas por autoridades civis e eclesiásticas, conforme podemos observar nos julgamentos de Salem, ocorridos no final do século XVII.

Muito embora a tradição escolástica associe a prática da bruxaria a uma tarefa predominantemente feminina, os autores de “História da Bruxaria” nos mostram que muitos homens também foram condenados por acusações nesse mesmo sentido. O clima de terror e insegurança promovido pelas perseguições levaram a Europa e depois a América a ingressarem numa onda de pânico, que se alastrou por décadas e, em alguns lugares, por séculos. Vizinhos denunciavam vizinhos, empregados acusavam seus patrões. Em seguida, a suposta bruxa era torturada, a fim de se extrair uma confissão que pudesse relacionar outras pessoas àquela prática. Muitas vezes, os julgamentos de bruxas envolviam famílias inteiras e não raro mães e filhas eram executadas juntas. Só no final do século XVII e no início do século XVIII que a caça às bruxas começou a declinar. A chamada Idade das Luzes passou a condenar práticas supersticiosas, entre as quais a crença na bruxaria. Defender essa existência era algo considerado intelectualmente indecoroso. Assim, a figura da bruxa deixou de aterrorizar povoados para habitar as páginas da literatura romântica e as artes, conforme podemos observar nas obras de Sir Walter Scott ou nas telas de Goya.

Na segunda parte da obra, intitulada “Bruxaria Moderna”, Russell e Brooks analisam o ressurgimento da bruxaria como religião. Eles esclarecem que sua prática moderna não está ligada ao imaginário medieval, e sim às especulações que começaram a surgir sobre o tema após o fim das perseguições no século XVIII. Seria possível que a bruxaria fosse uma forma de resistência da religião pagã europeia? Apesar de não haver evidências concretas que apontem para essa conclusão, os autores nos mostram que muitos elementos da cultura pagã foram acrescentadas por bruxas e bruxos modernos numa religião nova e com ritos imaginados, o chamado neopaganismo. Apesar de ser a parte mais curta do livro, ela é sem dúvidas a mais interessante, uma vez que explora um território pouco discutido pela atual história das religiões e oferece ao leitor subsídios para se entender a bruxaria moderna como religiosidade e não uma prática meramente fundamentada na feitiçaria. Com 275 páginas e uma linguagem bastante acessível, a obra de Russell e Brooks introduz a leitor a esse universo envolvendo magia, religião e cultura, que transcende a nossa própria compreensão das leis naturais e se assenta num lugar intermediário entre o mundo real e o reino da ficção.

Renato Drummond Tapioca Neto

Graduado em História – UESC

Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade – UESB

Nota:

[1] Russell e Brooks dizem quem quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, e deste para o latim e para as línguas modernas, o significado de muitas palavras foi alterado. Segundo eles, “o caso mais importante neste sentido está em Êxodo (22, 18), que no original hebraico ordena que seja dada morte a um kashaph. O kashaph era um mago, adivinho ou feiticeiro, mas em nada se assemelhava a um diabolista. Na vulgata latina, o hebraico foi traduzido, porém, como Maleficos non patieris vivere: “Mão permitirás que os maléficos vivam” (2019, p. 44).